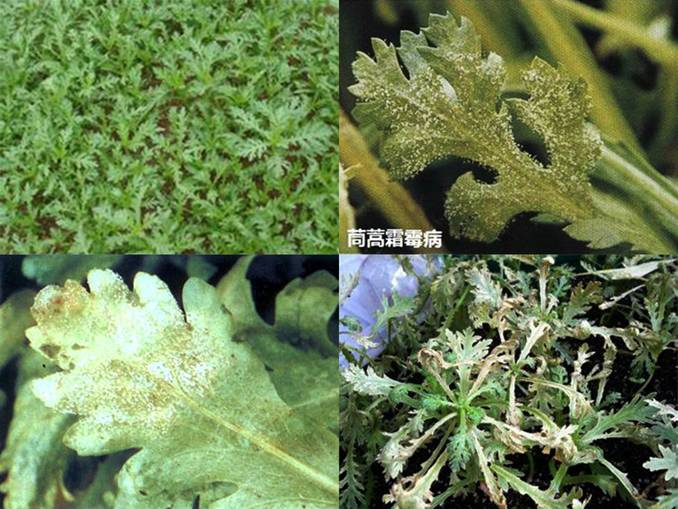

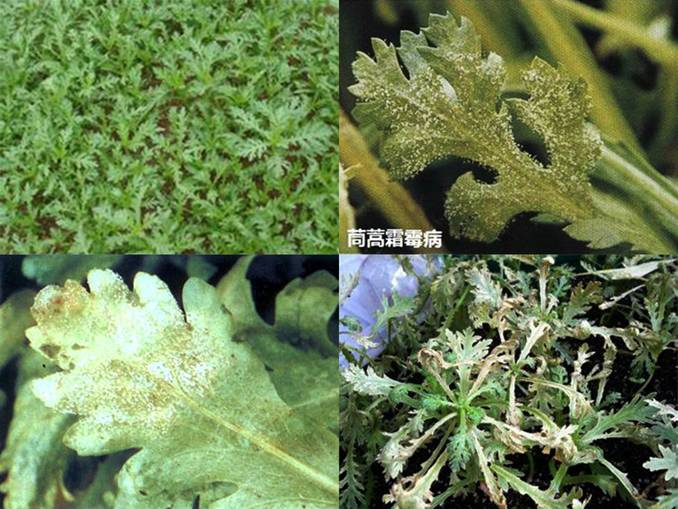

茼蒿霜霉病

症状 主要危害叶片.病害发生初期,先在植株下部老叶上产生淡黄色近圆形或多角形病斑,逐渐向中上部蔓延,后期病斑变为黄褐色,病重时多数病斑连成一片,叶片发黄枯死。空气湿度大时,病斑背面产生白色霉层,即病原的孢子梗及孢子囊。

病原物为鞭毛菌亚门真菌莴苣盘梗霉Bremia lactucae Regel。孢囊梗自气孔伸出,单生或2~6根束生,无色,无分隔,。主干基部稍膨大,叉状对称分枝、4~6次,主干和分枝呈锐角,孢囊梗顶端分枝扩展成小碟状,边缘长出3~5条小短梗,每一小柄长一个孢子囊。孢子囊单胞,无色,卵形或椭圆形,无乳状突起。孢子囊萌发产生游动孢子,或直接产生芽管。有报道称冠菊霜霉Peronaspora chrysanthemi coro-narii(Saw.)Lto et Tokun为茼蒿霜霉病病原.

传播途径和发病条件 病菌以菌丝体在种子内或秋播越冬菊科蔬菜及菊科杂草上潜伏越冬,或以卵孢子随病残体在土壤里越冬。翌春,产生孢子囊,借风、雨、昆虫等传到叶片上。孢子囊多间接萌发,释放出游动孢子,待形成休止孢子后,产生芽管,以气孔侵入为主。茼蒿发病后,病部产生大量孢子囊进行重复侵染。病害的发生与气候条件关系密切,尤其是温湿度。病菌不抗高温,孢子萌发适宜温度为6~10℃,侵染适宜温度为15~17℃。病菌侵染需要85%以上的相对湿度,游动孢子萌发侵入需要叶面有水膜存在。因此,茼蒿霜霉病多发生于春末或秋季。此时若遇昼夜温差大,结露时间长或雾多,阴雨等气候条件,则病害发生严重。种植过密、群体过大、氮肥使用过多、茼蒿生长过旺、通风透光不良、灌水过多或排水不良、田间湿度过大,病害发病均重。

防治方法 (1)选用地势高燥的田块,并深沟高畦栽培,雨停不积水。(2)播种后用药土做覆盖土。(3)使用的有机肥要充分腐熟,并不得混有上茬本作物残体。(4)水旱轮作、育苗的营养土要选用无菌土,用前晒三周以上。(5)选用抗病 、包衣的种子,如未包衣,要用拌种剂或浸种剂除去种子上的病菌。(6)合理密植,及时去除病叶、病株,并带出田外烧毁,病穴施药或生石灰。(7)在发病初期开始喷药,喷药间隔7~10天,连续喷2~3次。喷药液时须均匀周到,特别应注意叶背和雨前喷药,药剂要交替使用。药剂可选用72%克露可湿性粉剂1000倍液、72.2%安克锰锌可湿性粉剂1000倍液、58%雷多米尔-锰锌可湿性粉剂1000倍液、80%山德生可湿性粉剂600~800倍液、75%百菌清可湿性粉剂600倍液、25%甲霜灵可湿性粉剂800倍液,每亩喷药液100kg。